“È un’amaca questa mia ora strana

sospesa fra due alberi di carta

uno che mi sostiene il cuore in croce

e l’altro il mio cervello sempre in forse”

Caro Mimì, ricordi?

Lo facevamo per celia.

Appena ti scorgevo, specie

se eri in compagnia d’altri incliti rappresentanti della cultura bitontina, mi

genuflettevo dinanzi alla tua sublime altezza e tu mi porgevi con regale

distacco il dorso della mano, affinché io la sfiorassi con le mie labbra

deferenti nello sgomento generale.

Era il tuo (nostro)

caustico sberleffo al conformismo altisonante della intellighentia cittadina.

Ti sentivi, in quella, come

il tuo amato Ferlinghetti che sognava di tangere i glutei ad una statua

classicheggiante.

Eri fatto così.

Credo che tu non abbia mai

indossato una maschera che fosse una, in tutta la tua vita.

Manco per un secondo.

Era già questo un modo per

dire che ti faceva ribrezzo l’ipocrisia.

Eri, infatti, la stecca

impavida nel coro che sbalordiva.

La nota stonata che non

poteva piacere ai potenti.

Il saggio che passava per

matto solo perché diceva la verità.

Vergavi i tuoi pensieri

prima su L’Obiettivo e poi su Primo piano dell’amico Mimmo, sempre “contro corrente”.

E non facevi mai

prigionieri.

I tuoi articoli erano

tempeste d’estate che spazzavano via tutto quello che ti sembrava immorale e iniquo.

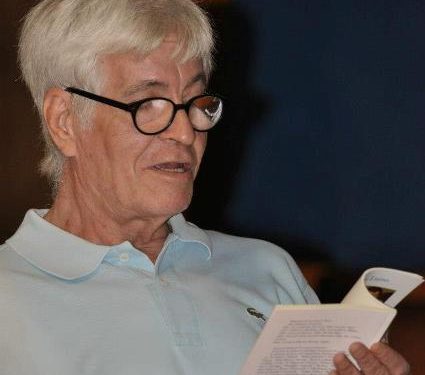

Alto quanto una pertica,

neve impigliata nei capelli, occhiali grandi che non nascondevano lo sguardo,

anzi.

Sembravi un marinaio, che

aveva un grumo di nostalgia appeso sul cuore, come di chi aveva attraversato il

mare misterioso della vita e adesso cercava il ricordo di sé stesso nella

solitudine dell’anima.

Con ironia tranchant.

Incredibile quella volta

che il preside Pastoressa buonanima ti fece i complimenti per una tua dotta

citazione, chiamando in causa addirittura Kant, e tu ribattesti acuminato: “Era Leibniz, professore, non Kant”.

Un anno fa, ricordi, nel

chiaroscuro del Torrione angoino, insieme al tuo affezionato allievo Alessandro e al federiciano Ciccio, parlammo di Monna Poesia e tu

incantasti tutti con la tua teoria del “forse”.

Avverbio che non sarà mai

verbo eppure in grado di cambiare le sorti di una frase e spedirla diritto nel

limbo dell’inquietudine.

Era lo specchio dell’incerta

nostra esistenza.

La prima tua silloge di

liriche è del 1986, “La condizione del cuore”, l’ultima del 2008, “Il nuovo

seme del canto”, nei ventidue anni intercorsi hai firmato pure “Il discorso del

fiume”, “Concerto barocco”, “Vento di cicale” e “L’arsura delle ali”.

Versi autentici e immaginifici.

Mondi frastagliati e dolenti.

Sentieri fascinosi e atroci.

Avevano la crudele musicalità dei giorni, ora soave, ora ruvida.

Tutto questo era la tua

poesia, che ti aveva meritato cinquanta e passa riconoscimenti su e giù per lo

Stivale.

Ieri sera, come fosse un

pellegrinaggio, son venuto a trovarti.

Il cielo aveva un dolce

chiarore lontano e sembrava tremare d’emozione.

Ho abbracciato, nella sera che piano scendeva fra gli ulivi muti, tuo figlioPaolo ed il suo sorriso ferito.

Nella camera ardente, la

tua consorte era perdutamente abbandonata alla parete e stringeva mani con

silenzioso dolore.

Per un attimo, ho pensato.

Mimì, ora, scosterà la

trina leggera che lo ricopre, con un ghigno prendingiro si leverà e salutandomi:

“U strunz, no viin dou”.

Mi allungherà il dorso

della mano con sovrana eleganza ed io m’inginocchierò e capirò che è tutto uno

scherzo.

E invece niente.

Sei rimasto

disteso lì dentro, immobile, assottigliato dalla sofferenza.

Sono andato via, con passo

pensoso.

“Si spezza la luce della carne/e si sotterra il vento delle porte”,

scrivevi.

Ecco, dovevo alzare gli

occhi, perché non si trattava più di terrena vicenda.

L’ho fatto.

E giuro d’aver visto una

piccola nuvola con due occhi di stelle leggere una poesia che iniziava così: “Scompagina il mio canto, Dio…”.

Ciao Mimì, già ci manchi…