Presidenzialismo. Un progetto, da sempre caro alla destra, annunciato durante la campagna elettorale per le politiche 2022 dalla coalizione vincente e attualmente al governo.

«Riforma presidenziale dello Stato, al fine di assicurare la stabilità governativa e un rapporto diretto tra cittadini e chi guida il governo» recitava, al punto 24, il programma elettorale della destra a guida Meloni, aggiungendo: «Negli ultimi 20 anni l’Italia ha avuto 11 diversi governi. Una instabilità che ci indebolisce nei rapporti internazionali e che penalizza gli italiani, perché governi che durano così poco non hanno una visione di lungo periodo, ma cercano solo il facile consenso nell’immediato. Anche per questo da decenni l’Italia cresce meno della media europea. L’instabilità politica è anche uno dei principali fattori del nostro declino economico. Assicurare governi stabili, grazie al presidenzialismo, non è una misura astratta: è la più potente misura economica di cui necessita l’Italia».

Ma che cosa è? Si tratta di una forma di governo, che rientra tra le forme di democrazia rappresentativa, in cui il potere esecutivo è affidato al presidente, carica che mantiene sia la funzione di stato, sia quella di capo del governo.

In una repubblica presidenziale, generalmente, il presidente è eletto direttamente dai cittadini e forma il suo governo. Un po’ come accade, dopo la riforma elettorale n.81 del 1993, anche nei comuni italiani con l’elezione diretta del sindaco. Non a caso, tra le ipotesi prese in considerazione per istituire il nuovo sistema politico, c’è quella del cosiddetto “sindaco d’Italia”, un modello, cioè, a doppio turno, che ricalca proprio le modalità di elezione dei sindaci, nei paesi con più di 15mila abitanti. Una definizione sicuramente suggestiva, che sfrutta la figura del sindaco, la più “vicina” ai cittadini.

Tra le altre ipotesi prese in considerazione, il sistema presidenziale puro, con elezione diretta del presidente della repubblica, che è anche capo del governo; il semipresidenzialismo basato sul modello francese, con l’elezione diretta del presidente della repubblica che nomina, poi, un capo del governo; un premierato con l’elezione diretta del presidente del consiglio che, in questo caso, mantiene in capo al parlamento l’elezione del presidente della repubblica, il quale conserva il suo ruolo di personalità super-partes e di contrappeso.

Proposte a cui è da aggiungersi la soluzione di compromesso proposta da Pd, M5s e Più Europa, che punta ad un premierato alla tedesca, con senza elezione diretta ma più poteri al presidente del consiglio (dalla sfiducia costruttiva al potere di nomina e revoca dei ministri fino alla possibilità di sciogliere le Camere).

Proposte che, tra loro, hanno un minimo comune denominatore: più poteri al capo del governo e, dunque, un maggior decisionismo. Elemento, quest’ultimo, che è sempre stato assillo delle destre, in funzione antipartitica.

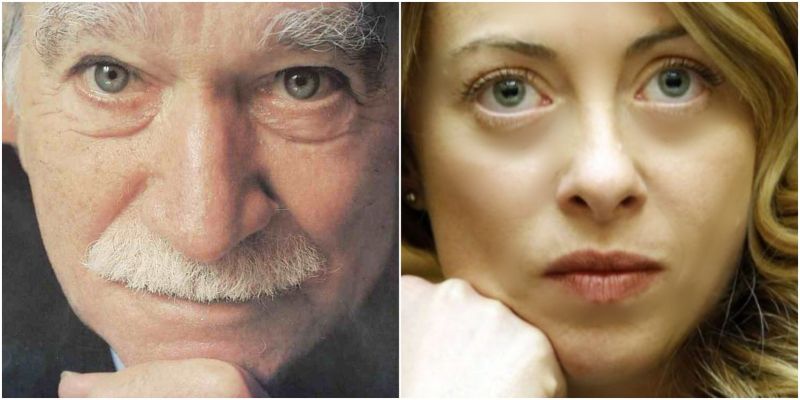

«Per assicurare stabilità al governo, occorre che il capo del governo, che è il presidente del consiglio non sia tratto fuori dal forcipe della partitocrazia, ma venga nominato dal presidente della Repubblica direttamente. Ma perché il presidente della Repubblica possa nominare direttamente il capo del governo occorre che non sia servo della partitocrazia, ma sia eletto direttamente dal popolo. Ecco i lineamenti di una repubblica presidenziale moderna» disse già nel 1983 Giorgio Almirante, leader del Movimento Sociale Italiano, partito nato dall’eredità fascista, in contrapposizione con i partiti facenti parte dell’alveo costituzionale.

«Il parlamento stesso deve essere liberato dalla servitù alla partitocrazia» aggiunse Almirante durante la trasmissione televisiva di Enzo Biagi “Repubblica Atto II”, auspicando una sola Camera che al 50% fosse rappresentativa delle forze politiche regolarmente elette e, per l’altro 50%, fosse rappresentativa delle categorie del mondo del lavoro e della produzione.

Almirante non diceva nulla di nuovo, ma ribadiva il programma iniziale del Msi, di cui era stato uno dei fondatori e primo segretario. L’elemento nuovo, però era il maggiore effetto che, in quegli anni, assumevano le sue parole. Rispetto a poco più di un decennio prima il clima era cambiato, i partiti erano sempre più in crisi e l’attacco alla democrazia rappresentativa stava diventando luogo comune, con una forza mai raggiunta prima. Un attacco portato avanti su più fronti sotto l’auspicio di un maggior decisionismo, sia per consentire una maggiore velocità ad un’istituzione spesso accusata di essere lenta (ricordiamo, ancora una volta che, sin dagli anni ’60, da destra, si rimproverava il sistema parlamentare italiano di essere una “lentocrazia”), sia per indebolire la forza e il potere di rappresentanza dei partiti politici che apparivano sempre più impopolari e, con la loro funzione di intermediazione ed interpretazione delle istanze collettive, erano sempre più come un freno al decisionismo degli aspiranti leader. La crisi dei partiti stava dando, dunque, l’occasione alla destra di attaccare duramente un istituto che le era sempre stato inviso.

Una storia che abbiamo raccontato in lungo e in largo nel lungo corso di questa rubrica, narrando l’avvento di un populismo che, insediandosi nell’opinione pubblica italiana già a partire dalla fine degli anni ’60, diede vita ad un clima sempre più ostile ai partiti. Un populismo che si incarnò nel decisionismo di Craxi, nel regionalismo della Lega Nord, nel liberismo di Berlusconi, nella furia cieca e giustizialista di Tangentopoli, nei giudici in politica come Di Pietro, nel qualunquismo di Salvini, nella sinistra liberista di Renzi, nel tecnicismo di Monti e Draghi. Persino nella sinistra postcomunista di Vendola.

Torniamo, dunque, al tema del presidenzialismo, tanto caro a destra. In nome di un maggior decisionismo, di un maggior protagonismo dei nuovi leader, e di una presunta capacità di garantire maggior stabilità, si sacrificava la capacità del parlamento, principale istituzione nell’ordinamento italiano, ancor prima del governo, di discutere e di trovare soluzioni di più ampio respiro, non dettate solamente dal miope clamore decisionista.

Dopo Almirante, fu Berlusconi, a partire dal decennio successivo, lo ripropose, come ricordò a settembre 2022: «Sono stato io il primo a indicare la strada di una grande riforma costituzionale per la Repubblica Presidenziale. Fin dal 1995, con un vasto discorso in Parlamento».

Il riferimento era al discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 2 agosto 1995, in cui auspicò il rafforzamento dei poteri dell’esecutivo, da accompagnarsi ad un rafforzamento del mercato e dei suoi protagonisti: «La privatizzazione pressoché totale dell’economia pubblica è perciò una premessa perché il disegno si realizzi».

Negli anni, di presidenzialismo hanno parlato Fini, Lega Nord, Salvini. Potremmo includere anche Renzi che ha mostrato di accogliere favorevolmente il progetto dell’attuale governo, giungendo a proporre la già citata idea di “sindaco d’Italia”, per «eleggere direttamente il presidente del Consiglio come avviene con gli amministratori territoriali».

«L’Italia non può restare ancora ferma bloccata dai litigi quotidiani dei partiti. E noi che siamo parte di questo spettacolo siamo i primi a riconoscerlo. Per questo proponiamo di cambiare – si legge sul sito di Italia Viva, in cui è proposta una petizione per far passare la proposta -. Il mondo fuori da noi corre. Le sfide del futuro richiedono un Paese capace di decidere. La distanza tra gli impegni preelettorali e la realtà del giorno dopo sta diventando insopportabile e rischia di minare non solo la credibilità delle istituzioni ma soprattutto la fiducia delle persone verso la politica».

Oggi, a raccogliere il testimone della battaglia per il presidenzialismo, sia pure senza l’eccessiva ossessione di Berlusconi per il mercato libero e per un’economia ultraliberista, è Giorgia Meloni.

In comune, però, è la retorica antipartitica che fa leva sul voto diretto per il capo del governo. Una retorica identica a quella che portò alla riforma sull’elezione diretta dei sindaci, figlia del populismo antipartitico dei primi anni ’90.