I comitati di quartiere furono una delle grandi novità promesse nella campagna elettorale di Michele Abbaticchio e attuate nei suoi anni a Palazzo Gentile. L’obiettivo della coalizione vincente era promuovere la partecipazione dei cittadini, indirizzandola verso il miglioramento della qualità della vita e del benessere di tutti i cittadini. Si voleva, tramite questi nuovi organismi, favorire una programmazione condivisa, consapevole e partecipata, come dice il regolamento approvato nel 2014, due anni dopo la vittoria del 2012.

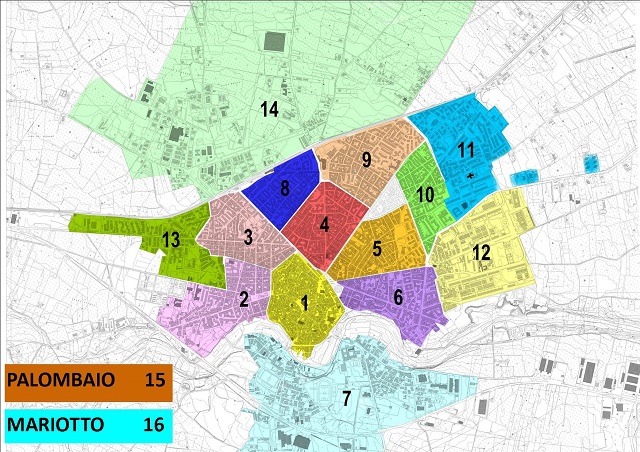

L’idea traeva spunto da esperienze già avviate in altri comuni. Comitati di cittadini che collaborano con l’amministrazione per rappresentare le istanze delle varie zone in cui si suddivide la città. Sedici in tutto, di cui quattordici erano le suddivisioni di Bitonto, a cui si aggiungevano le due frazioni di Palombaio e Mariotto. Un numero esagerato secondo l’opposizione, come sottolineò anche l’allora consigliere di minoranza Francesco Paolo Ricci, sostenendo la riduzione a due soli comitati per Bitonto, oltre a quelli delle frazioni.

In realtà l’origine dell’idea risale a ben prima dell’avvento di Abbaticchio. Agli anni ’70. Ne parlammo diverso tempo fa, ormai, sottolineando la nascita, in diverse città d’Italia (non a Bitonto, ma nella vicina Bari), di uno strumento di protesta urbana contro, principalmente, la politica comunale. Uno strumento nato in quelle periferie che, negli anni ’50 e ‘60, erano sorte dalla forte domanda di case generata dall’aumento demografico e dalla migrazione dalle campagne alle città di moltitudini di cittadini alla ricerca di lavoro nella nuova Italia del boom economico. I comitati di quartiere degli anni ’70 nascevano dalla consapevolezza di un’industrializzazione incapace di accogliere tutti, specialmente dopo la fine del miracolo economico e dopo il risveglio dall’illusione della crescita continua. I comitati erano figli della presa di coscienza che molte di quelle periferie erano figlie di una speculazione edilizia più attenta al profitto che alle esigenze dei residenti, incapace di assicurare molti servizi fondamentali. Nascevano dalla protesta civica contro la politica delle città, per ottenere quei servizi che latitavano, in quartieri popolari spesso abbandonati al degrado e alla povertà.

Non erano certo un’iniziativa nata da una coalizione che si candidava a governare per cinque anni una città, come fu, invece, l’esperimento di Abbaticchio. Non nascevano certo come organo destinato a collaborare con l’amministrazione, come i comitati odierni, ma dalla volontà di protestare contro di essa, per far sentire la voce di cittadini condannati a vivere in periferie relegate al degrado.

E non poteva certo essere altrimenti, dal momento che, dagli anni ’70, i tempi erano inesorabilmente cambiati e quel sentimento di partecipazione politica che ancora persisteva in quel tempo, non restava quasi più niente. La crisi della partecipazione politica, che pure negli anni ’70 muoveva i primi passi, era ora molto più grave, incrementata dal venir meno dei partiti di massa negli anni ’90, da un disinteresse sempre più ampio verso la cosa pubblica, da un individualismo crescente nella società.

Ma torniamo a noi. Come abbiamo già accennato, i comitati sorsero ufficialmente nel 2014.

Recita così l’articolo 1 del regolamento: «Il Comune di Bitonto, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto al Titolo III, Istituti di Partecipazione (art. 40 bis dello Statuto Comunale, ndr), e ispirandosi ai principi di democrazia partecipata, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e alla cura dei beni comuni, promuove l’istituzionalizzazione e la costituzione dei Comitati di Quartiere. […] Lo Statuto dovrà essere fondato sui principi di democraticità, elettività delle cariche, trasparenza, partecipazione, solidarietà e pluralismo».

L’approvazione in giunta avvenne nel settembre 2014 e subito dopo partì il primo avviso pubblico per la formazione delle assemblee costituenti.

«L’avvio della fase costituente dei Comitati di Quartiere è una grande sfida sia per l’Amministrazione comunale che per i cittadini – commentò l’assessore al Governo Partecipato, Rino Mangini – In un momento storico di grande sfiducia, i Comitati di Quartiere nascono per ridare fiducia ai cittadini, nelle istituzioni e soprattutto in sé stessi, colmando così il gap tra la dimensione privata e la dimensione pubblica dell’essere parte di una stessa comunità civica».

«La comprensione dei limiti e delle attese del prossimo dovrebbe essere il presupposto per trovare il giusto compromesso, l’equilibrio per reggere una comunità complessa e multietnica come la nostra: i Comitati di Quartiere possono costituire il ponte per arrivare a comprendersi, in questa direzione, molto meglio» aggiunse il sindaco Michele Abbaticchio.

Non tutti dei sedici comitati previsti, in realtà, si formarono e l’entusiasmo attorno ad essi non fu uniforme. In alcuni quartieri ci fu indifferenza verso questa novità. Ma neanche l’attenzione dell’amministrazione, che pure li aveva promossi e creati, fu costante nel tempo. Scaduto il primo mandato, l’esperimento non si rinnovò e si concluse nel dicembre 2018. Non senza lasciare delusioni in quanti vi avevano visto efficaci strumenti di partecipazione.

Riportava così una nota del 2018 a firma dei presidenti di alcuni comitati di quartiere: «Riteniamo che il Progetto, seppur validissimo per gli obiettivi prefissati, cioè quello di rendere responsabile la cittadinanza nelle scelte amministrative e sociali e quindi capaci di farsi interpreti e promotori degli interessi dei cittadini di fronte alle istituzioni, è arrivato probabilmente troppo presto. Il confronto frequente e concreto tra i Presidenti e i rispettivi direttivi, rivelatosi in alcuni momenti prezioso, ha portato a constatare, molto spesso una limitata partecipazione dei cittadini. Molti di loro probabilmente non ne sentono l’esigenza ed alcuni hanno travisato l’utilizzo, non percependolo come uno strumento di partecipazione diretta, ma quasi come una continua segnalazione di disservizi».

E, del resto, della percezione della politica in tal senso abbiamo già parlato a proposito dell’avvento dei partiti cartello, sottolineando come, a partire dagli anni ’80 e ’90, la democrazia non consisteva più, agli occhi dei cittadini, nella possibilità di controllare i governanti, ma si era ridotta ad un servizio che lo Stato deve fornire alla società civile. Abbandonata la tradizionale funzione educativa dei partiti di massa, caduti gli orizzonti valoriali e venute meno ideologie, identità politiche, partecipazione delle masse in partiti e sindacati, per l’opinione pubblica lo Stato era diventato, infatti, già dagli anni ’80, un mero provider di servizi, un dispensatore di protezione, un’entità altra, staccata dalla società. Un’entità che deve ascoltare le istanze del popolo, proteggerlo quasi come se fosse una madre (una deriva “materna” dello Stato che il politologo francese Michel Schneider descrive in “Big Mother, psychopathologie de la France politique”).

Quando ciò non avviene per qualsiasi motivo, quando qualcosa va storto e qualche istanza non viene soddisfatta, che dipenda o meno da responsabilità di qualcuno, lo Stato diventa colpevole di non ascoltare i cittadini. Un meccanismo che diventa molto più evidente nelle città, nelle competizioni elettorali dei comuni, con la retorica della politica chiusa nelle stanze del potere, dei sindaci di strada e della politica sorda alle istanze dei cittadini.

Una concezione della politica di cui anche i comitati di quartiere erano figli.