Il racconto

della verità è, o meglio, dovrebbe essere la stella polare di ogni giornalista

desideroso di vivere la sua professione come un servizio al genere umano.

Grazie al contributo di grandi colleghi siamo talvolta venuti a conoscenza di aspetti della realtà, avvenimenti storici che,

per interessi più o meno occulti, qualcuno avrebbe preferito che fossero passati

sotto silenzio.

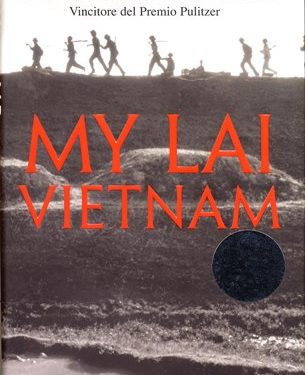

E’ il caso di “My Lai Vietnam”, un’inchiesta realizzata dal giornalista

statunitense Seymour Hersch, per la quale ricevette, nel 1970, il Premio

Pulitzer, la più prestigiosa onorificenza nel giornalismo americano.

L’opera, edita nel 2005 dalla casa editrice Piemme, racconta da vari punti di

vista quel che avvenne in un villaggio sudvietnamita il 16 marzo del 1968,

quando i soldati statunitensi della Compagnia Charlie, della 11a Brigata di

Fanteria Leggera, agli ordini del tenente William Calley, irruppero in un

piccolo villaggio del paese asiatico, ritenendolo covo di guerriglieri, e

massacrarono gli inermi abitanti, principalmente anziani, donne, bambini e

persino neonati. Il tutto per vendicare la morte di alcuni commilitoni uccisi dalle

trappole dei vietcong.

La strage costò la vita a 347 persone, quasi tutte

disarmate, considerando che le armi rinvenute furono solo 128. La mattanza fu

fermata solo dall’arrivo di un elicottero di ricognizione dell’esercito

americano, i cui occupanti, guidati dal pilota Hugh Thompson, dopo aver visto

con i propri occhi quell’assurda follia, non esitarono a puntare le armi contro

i loro stessi commilitoni, minacciando di aprire il fuoco. Fu così possibile

evacuare il villaggio e salvare i pochi ancora in vita. L’episodio passò alla

storia come massacro di My Lai e fu uno degli episodi più cruenti della guerra in

Vietnam.

Nessuna di quelle morti ha mai avuto giustizia. Soldati e ufficiali furono

risparmiati dalla legge e, mentre i superiori non furono considerati colpevoli

e furono assolti. Solo il tenente Calley fu condannato all’ergastolo, salvo poi

essere graziato dal presidente Nixon.

Seymour Hersch, nell’opera, ricostruisce la cronaca di quel giorno attraverso

diversi strumenti. Prima di tutto i rapporti dell’esercito, che tentò di

sminuire la portata della tragedia, e le testimonianze dei soldati coinvolti,

carnefici e salvatori. Furono, infatti, gli stessi carnefici che, in preda ai

sensi di colpa o nel tentativo di scaricare le colpe sui superiori,

raccontarono raccapriccianti dettagli sull’accaduto. “Meritiamo la galera per

quel che abbiamo fatto” è l’amara riflessione di uno dei militari, riportata in

un’intervista presente nell’opera.

Altro strumento utilizzato dall’autore è l’analisi dell’opinione pubblica negli

Usa, nel Vietnam del Nord e nel Vietnam del Sud, attraverso lo studio delle

varie versioni del massacro date dalla stampa nei tre paesi.

Un’analisi da cui

emerge un’opinione pubblica statunitense che, complice l’iniziale scarsa

informazione, si rivela dalla parte dei soldati. L’episodio scosse fortemente

la popolazione nordvietnamita e, complice la stampa che ingigantì l’entità

della catastrofe, contribuì, forse, a rendere più agguerrita la resistenza

contro l’invasore americano. Nel Vietnam meridionale, invece, nonostante

l’ondata di indignazione fosse alta, governo e vertici militari furono più

interessati a limitare la diffusione delle notizie per salvaguardare l’alleanza

con gli Stati Uniti.

Una lettura niente affatto pesante che fa riflettere di come la guerra possa

trasformare in spietati assassini ragazzi normali, “figli di una nazione democratica e civile come gli Stati Uniti” che,

per giustificarsi, affermarono: “Ho solo eseguito gli ordini”.

Una frase

che più volte abbiamo sentito pronunciare, nelle aule dei tribunali chiamati a

giudicare i crimini di guerra, da parte di crudeli ufficiali nazisti, dagli spietati

Khmer Rossi cambogiani o dei responsabili dei massacri nell’ex Jugoslavia.

Ma la cosa ancor più triste è che, nel frattempo, da quel maledetto giorno di

marzo del ’68, più volte la storia si è ripetuta.