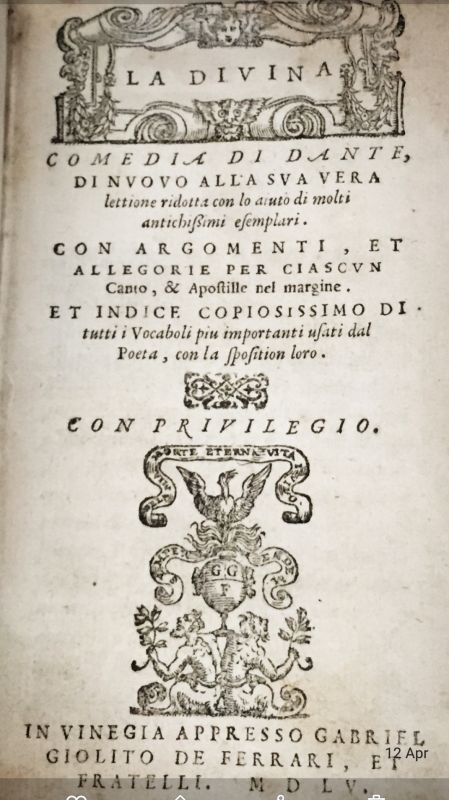

Nel suo Trattatello in laude, la fonte più autorevole, anche se non sempre attendibile, per la biografia di Dante, Giovanni Boccaccio asserisce che, alla morte del Poeta, il figlio Jacopo scoprì che mancavano gli ultimi tredici canti del Paradiso. La ricerca, che immaginiamo frenetica e disperata, fu infruttuosa tanto che Jacopo s’era riproposto di continuare e completare (!) la cantica con l’aiuto del fratello Pietro, promettendo un tentativo truffaldino deplorato dal Boccaccio. Proposito non più attuato perché, circa otto mesi dopo, quindi ad aprile o maggio del 1322, Jacopo sostenne che Dante gli apparve in sogno e gli indicò dove si trovassero i canti mancanti. Il giovane Alighieri (all’epoca, forse venticinquenne), svegliatosi in piena notte (“prima dell’ora che noi chiamiamo il mattutino”, si annota nel Trattatello, cioè intorno alle 4,00), corse da tal Pietro Giardino, amico e discepolo ravennate del padre, per chiedergli di assisterlo nel recuperare la preziosa documentazione: entrambi, quindi, si recarono nella casa dove il Poeta aveva abitato e, entrati nella camera da letto, sollevarono il lembo di una stuoia appesa alla parete, che nascondeva una nicchia in cui trovarono, ammuffiti e molto rovinati, i preziosi fogli numerati. Che Jacopo prontamente ripulì e ricopiò per spedirli a Can Grande della Scala, signore di Verona e generoso mecenate, come aveva sempre fatto suo padre. Il racconto, confermato con qualche significativa variante nelle tre redazioni del Trattatello di Boccaccio, lascia intendere che i figli del Poeta non avessero avuto alcun accesso all’abitazione del padre dopo la sua morte, almeno per recuperare le sue cose; che il Paradiso fosse ancora incompiuto malgrado l’Epistula Canis, attribuita a Dante (però, a leggerla vien più di un dubbio), dedichi la cantica ormai completa a Can Grande della Scala; che i fogli contenenti i canti (numerati, tiene a precisare il Boccaccio) fossero ammuffiti e quasi illeggibili, malgrado il tempo trascorso (otto mesi) non potesse giustificare simile deterioramento, almeno per un materiale come la carta, già in uso sin dal Duecento, della quale è lecito supporre si servisse Dante per le minute (la pergamena era troppo preziosa). Inoltre, risulta ben poco credibile che ci si rechi a casa di qualcuno quando è ancor notte fonda, per scoprire, addirittura con grande sorpresa, che in una nicchia nascosta sono conservati i tredici canti tanto ricercati. A tal punto, è legittimo supporre che l’episodio si sia svolto diversamente: trascorsi alcuni mesi dalla morte del genitore, di buon mattino, Jacopo Alighieri decide di recarsi con un testimone qualificato, Pietro Giardino, notaio e intellettuale attivo a Ravenna fino al 1348 (lo dimostra la gran mole di atti da lui firmati a noi pervenuta), per recuperare ciò che gli spetta di diritto ma è rimasto nella casa in cui aveva dimorato suo padre; lo fa per onorare un impegno preso da Dante con Can Grande della Scala, che, da tempo, provvedeva alla pubblicazione della Commedia, ricevendo, ad intervalli regolari, sei/otto canti la volta dall’Alighieri, come precisa sempre il Boccaccio nel suo Trattatello. Dante, insomma, nel settembre 1321 era in debito con Can Grande di due invii (13/14 canti, in totale), che non aveva potuto effettuare perché impegnato, prima, in una missione diplomatica a Venezia e, subito dopo, ammalato gravemente al suo rientro. Boccaccio afferma che la storia dei tredici canti mancanti gli fu raccontata proprio da Pietro Giardino in persona, che lui conobbe probabilmente quando, nel 1346, soggiornò a Ravenna (vi ritornerà altre due volte ed in veste ufficiale, incaricato dal Comune di Firenze per risolvere questioni “dantesche”), e qualifica come personaggio molto autorevole (valente uomo). È lecito, quindi, dedurre che Pietro Giardino abbia aiutato Jacopo Alighieri a tornare in possesso delle carte paterne ma in maniera giuridicamente corretta: infatti, l’erede, accompagnato da un testimone autorevole, si presenta di primo mattino nella casa in cui il padre aveva soggiornato per reclamare ciò che legittimamente gli appartiene. E lo ottiene. Egli sa bene dove mettere le mani: si tratta di un ripostiglio, segreto ma a lui noto, in una parete della stanza da letto. Il notaio Pietro Giardino, quindi, è testimone dell’operazione di recupero ma, forse, anche promotore in quanto intimo amico di Dante. Pertanto, il sogno narrato dal Giardino al Boccaccio risulta essere un espediente chiaramente letterario, utile solo a coprire l’interesse legittimo ma venale del figlio Jacopo, disposto a tutto, financo a continuare e completare lui l’opera del padre. Lo conferma il fatto che, nei documenti più antichi in nostro possesso, prime fra tutti le Chiose alla Commedia scritte dallo stesso Jacopo (si tratta, forse, cronologicamente del primo commento ufficiale al poema), datate 1 aprile 1322, cioè circa sette mesi dopo la morte del Poeta, non si fa cenno al miracoloso recupero degli ultimi tredici canti del Paradiso né si dedica l’opera a Can Grande della Scala, signore di Verona, ma a Guido Novello da Polenta, padrone di Ravenna (e nipote di Francesca da Rimini). Si tratta di un tentativo di riallacciare rapporti forse compromessi con il da Polenta, che di lì a poco sarà cacciato da Ravenna, a furor di popolo? O di svincolarsi dal della Scala, che, però farà avere un canonicato a Verona a Jacopo, intorno al 1327? Fatto sta, però, che né a Ravenna né a Verona, città in cui Dante vantava un gran seguito di amici e seguaci, abbiamo testimonianze significative della prima diffusione della Commedia: infatti, il primo commento al Poema Sacro (dopo le Chiose di Jacopo) a noi pervenuto, è datato 1324 ed è opera di un notaio, attivo a Bologna, Graziolo Bombaglioli, mentre il primo manoscritto ufficiale che riporta il testo completo dell’opera, risalente al 1336, è dovuto ad Antonio da Fermo, per conto di Beccario de’ Beccaria, notabile di Pavia. A cui seguiranno centinaia di altre pubblicazioni, sparse in tutta Italia a testimoniare l’incredibile successo dell’opera nel corso di sette secoli di storia e di edizioni.

Home » A sette secoli dalla morte del Sommo Poeta. Gli ultimi tredici canti misteriosi della Divina Commedia

A sette secoli dalla morte del Sommo Poeta. Gli ultimi tredici canti misteriosi della Divina Commedia

Un'interessante chicca legata al grande capolavoro dell'Alighieri

Related Posts

Notizie dall'Area Metropolitana

2º XC Colle San Pietro, Vittorio Carrer (Team Eracle) e Ilenia Fulgido (Team Valnoce) campioni regionali

La Puglia incorona i suoi ciclisti più insigni, i campioni regionali in grado di sbaragliare la concorrenza, le eccellenze del...

Leggi l'articoloDetailsRubriche

La Chiesa di San Francesco d’Assisi

A Bitonto anticamente, agli inizi del Novecento, adiacente la Chiesa di San Francesco d'Assisi, o meglio di San Francesco la...

Mensile Online

© 2024 daBITONTO / Gruppo Intini srl - P.IVA 07183780720

Testata giornalistica – Reg. stampa n.684/2013 Tribunale di Bari

powered by Comma3