Nomen omen, dicevano i latini.

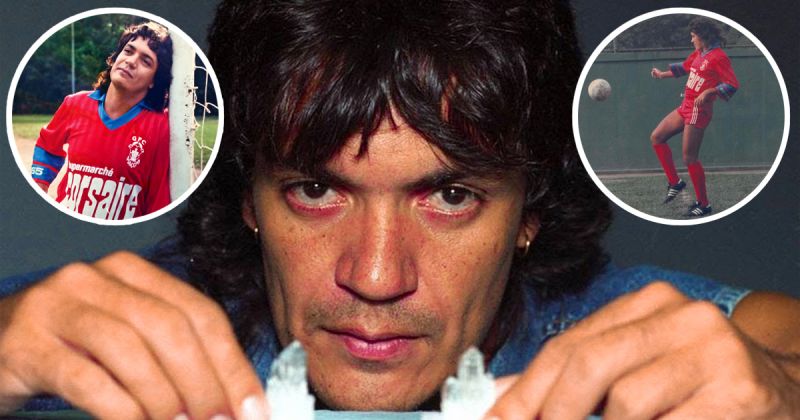

E Carlos Henrique Raposo, in portoghese “la volpe, il furbo”, non li ha smentiti. Di sé ha detto di recente: “Sono stato il più grande calciatore a non giocare a calcio. La mia è la storia di un anti-calciatore, non giocavo, non segnavo, non toccavo palla.” Allora il Kaiser, com’era soprannominato per una vaga (ma molto vaga) somiglianza a Franz Beckenbauer (lui sì, però, che era un giocatore vero), è riuscito per oltre 20 anni a firmare contratti da calciatore professionista pur non essendolo. Una leggenda ormai in Brasile, tanto che su di lui sono uscite biografie e pure un film. Si chiama “KAISER! Il più grande truffatore della storia del calcio”, presentato al Tribeca Film Festival 2018 e arrivato in Italia venerdì.

Non è una menzogna, allora. Raposo è uno dei giocatori più falsi della storia del calcio. Uno dei grandi bluff del mondo del pallone, brasiliano e non solo. Rimasto a lungo sconosciuto e nell’ombra, soltanto dieci anni fa la sua (non) epopea è venuta alla ribalta grazie a una emittente televisiva locale.

Nella pellicola è lui stesso a raccontarsi. “Le squadre che mi hanno ingaggiato hanno festeggiato due volte. Quando sono arrivato e quando me ne sono andato”. Nel 2014, invece, per il supplemento “Extratime” de “La Gazzetta dello sport”, ha raccontato molti più dettagli. Per esempio: come faceva a firmare contratti con tante squadre? Perché era richiesto così tanto in patria? “Ero amico dei più grandi calciatori della mia generazione: Renato Portaluppi, Rocha, Bebeto, Romario, Careca, Andrade, Edmundo, Marinho Chagas. Così qualcuno di loro mi portava sempre con sè, spesso come contropartita. Firmavo il contratto grazie alla buona pubblicità dei giornali amici e compiacenti e dei giocatori. In allenamento poi facevo solo la parte fisica. Quando occorreva lavorare col pallone, combinavo sempre che qualcuno mi facesse un’entrata o fingevo un fastidio muscolare. All’epoca non c’era la risonanza magnetica nei club, era la mia parola contro quella del medico. E se poi le cose si mettevano male, avevo sempre il certificato di un amico dentista”.

Roba da mettersi le mani nei capelli. La sua (non) carriera calcistica e di attaccante è andata per quasi 20 anni, dagli anni ’70 fino a inizio anni ’90. “Spesso – non si è nascosto sempre a Extratime – erano i giocatori miei amici a trattenermi se i dirigenti volevano cacciarmi. Facevo di tutto per tutti: loro sbagliavano, e io rimediavo. C’era chi non sapeva firmare un assegno, chi aveva bisogno di essere coperto con le donne, chi non riusciva a tornare a casa perché ubriaco, chi voleva le fidanzate in ritiro. Lo stipendio arrivava in ritardo? Trovavo uno sponsor, procuravo un prestito ai giocatori, risolvevo tutto grazie alla mia educazione, al mio carisma”.

E dire che Raposo non voleva fare il calciatore: “Ne volevo i benefici, ma senza dovermi allenare. La mia passione è sempre stato lo studio, ma mia madre mi obbligava a giocare. Ero sfruttato dalla mia famiglia. A 10 anni ero nelle giovanili del Botafogo, guadagnavo già più di tutta la mia famiglia, ma non vedevo un centesimo. Andava tutto a mia madre, che, essendo molto ignorante, vendette il mio cartellino a un procuratore, ero schiavo della clausola rescissoria del mio agente. Non sarei mai riuscito a pagargliela, così iniziai a passare da una squadra all’altra per dargli la percentuale. Firmavo contratti brevi. La clausola era milionaria, non si poteva scappare. E come calciatore guadagnavo 10 volte tanto rispetto a oggi che faccio il personal trainer”.

Impossibile quantificare il numero esatto delle squadre in cui ha militato. Del Botafogo si è già detto, poi c’è Flamengo, quindi al Puebla in Messico, a El Paso negli Usa, America di Rio, Bangu, Fluminense, Vasco, e Gazéléc Ajaccio in Corsica.

Proprio al Bangu è stata l’esperienza più “faticosa”, perché lo hanno obbligato a scendere in campo. Ma anche lì ha trovato il rimedio: “Non sapevo cosa fare. Durante il riscaldamento, un gruppo di tifosi m’insultò per i capelli lunghi. Scavalcai e scatenai una rissa: espulso ancora prima di entrare”. Il resto poi è geniale: “Negli spogliatoi arrivò il presidente furioso. Prima che potesse esplodere, gli dissi: ‘Presidente, Dio mi ha dato due padri: il primo l’ho perso, il secondo è lei. Quando ho sentito i tifosi insultarla, non ho capito più niente. Fra una settimana me ne vado, non si preoccupi”. Non è andata esattamente così, perché gli hanno prolungato il contratto per altri sei mesi.

In Francia, invece, all’Ajaccio, per non farsi mancare nulla, ha avuto rapporti con la mafia locale. “Ero il loro idolo. Il giorno della presentazione avevo paura che mi vedessero giocare, così mi sono avvolto nella bandiera della Corsica, ho regalato un mazzo di fiori alla moglie del presidente e ho buttato tutti i palloni in tribuna per non dovermi allenare. Me li sono ingraziati e ne sono diventato l’idolo. In 12 anni ad Ajaccio, avrò disputato al massimo dieci partite, e mai da titolare. In realtà vivevo fra Brasile e Corsica”.

E l’Italia? “Quando ero al Gazélec s’era parlato di un interesse del Vicenza, ma poi non se ne fece nulla”.

Per nostra fortuna o sfortuna?