“… dai diamanti non nasce niente,

dal letame nascono i fior”

(Fabrizio de Andrè, Via del Campo, 1967)

Processare Dante Alighieri per diffamazione aggravata, e non per le accuse che gli valsero la condanna all’esilio, significa riprendere, forse, l’aspetto più umano che tanto lo avvicina a noi.

Del resto, oggi, la tendenza a ridimensionare, confutare, offendere chiunque non ci aggradi, invece di provare ad avviare un confronto sereno, è prevalente, purtroppo, nei programmi televisivi, sui social, sulla carta stampata, finanche nelle scuole. Anche perché la diffamazione è percepita come un’arma con cui difendersi dagli altri, spesso ritenuti potenziali nemici.

E, così, non bisogna conoscere a memoria la Divina Commedia per capire che l’Alighieri è un calunniatore seriale ma di quelli abili, che si nascondono di solito dietro un vittimismo piagnone o una fede incrollabile in determinati valori, dettati per lo più da un moralismo bacchettone.

Ma, con la risolutezza dei loro atteggiamenti, la fermezza della loro condanna morale, la violenza del linguaggio usato, conquistano il favore e la simpatia di un vasto pubblico. Che essi riescono ad imbonire e ad influenzare in maniera subdola, mirando alla pancia e non al cervello, con argomentazioni suggestive ed efficaci ma quasi mai giustificate né legittimate.

Insomma, è un atto di giustizia far salire Dante sul banco degli imputati perché nel suo poema egli spesso dispensa calunnie a destra e a manca contro chi ritiene gli sia nemico senza concedere diritto di replica.

Per questo, abbiamo immaginato che in un’aula di tribunale una giuria popolare e gli avvocati dell’Accusa e della Difesa ascoltino numerosi testimoni ed alcuni brani della Commedia, “incriminati” per il loro contenuto, ritenuto diffamatorio: il celebre episodio di Francesca e Paolo (canto V dell’Inferno), l’incontro dell’Alighieri col suo “maestro” Brunetto Latini (canto XV dell’ Inferno), l’equivoco di papa Niccolò III, che scambia Dante per Bonifacio VIII (canto XIX dell’Inferno), la testimonianza di Pia dei Tolomei (canto V del Purgatorio).

Ecco, quindi, sfilare sul banco dei testimoni Giovanni di Cambio, un commerciante che è stato in affari e stretta familiarità con la famiglia Malatesti di Rimini, alla quale appartiene quel Paolo, che Dante immortala mentre piange nel V Canto accanto alla sua amante, Francesca da Polenta. A seguire Bice Lamberti, a lungo dama di compagnia presso la stessa famiglia Malatesti, che fornisce una serie di particolari inediti sul rapporto a tre fra Paolo, Francesca e Giovanni Malatesti, il marito tradito e presunto pluriomicida.

È la volta, poi, di Duccio di Orlando, un politico fiorentino che contribuisce a rileggere il giudizio espresso dall’Alighieri su Brunetto Latini, impregnato di un moralismo abilmente nascosto sotto un’ enfatica ammirazione per il “maestro”.

A riscattare, poi, papa Bonifacio VIII dalle pesanti accuse rivoltegli da Dante, ci pensa Betto dei Villari, abate romano, a lungo collaboratore del pontefice e suo sincero estimatore; al quale si oppone, però, la testimonianza di Tano Benvoluti, notaio ed esperto conoscitore della realtà politica di una Firenze in cui Dante si muove con tanta inaspettata ed insospettabile disinvoltura.

Per finire, parla Fresca Giulieschi, una fantesca per lungo tempo al servizio presso la famiglia dei Pannocchieschi, alla quale alluderebbe quella Pia dei Tolomei, nel V Canto del Purgatorio vittima innocente di un marito violento, la cui colpevolezza, però, non è stata mai acclarata ma solo sospettata dai commentatori della Divina Commedia.

Toccherà alla giuria, composta da quattro membri popolari e guidata da un Presidente dalla lunga esperienza e dal profondo equilibrio, esprimere un verdetto opportunamente discusso in Camera di Consiglio.

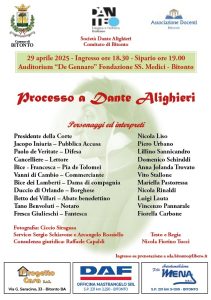

Questo, in sintesi, il contenuto di Processo a Dante Alighieri, che andrà in scena il 29 aprile, alle ore 19,00, presso l’Auditorium “A. e E. de Gennaro” della “Fondazione SS Medici”, a Bitonto, a cura della Società Dante Alighieri.

Un atto unico in cui si ribadisce l’ attualità di Dante/persona (il Dante/personaggio lo lasciamo ad altri molto più competenti di noi), che, come qualsiasi essere umano, non si sottrae al fascino esercitato dal binomio “sesso e morte”, non rifiuta personalismi e pettegolezzi meschini, cede ad opportunismo ed interessi personali, tutti fattori, che, oggi più di ieri, condizionano e muovono certi nostri atteggiamenti e la realtà in cui viviamo.

Rappresentano quel letame che il Sommo Poeta, da par suo, utilizza per farne poesia. Un fior di Poesia …