A sole tre settimane dal voto per le amministrative 2003, le urne si riaprirono per un nuovo referendum. Il 15 e il 16 giugno gli italiani furono, infatti, chiamati ad esprimersi su due quesiti. Il primo riguardava l’abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l’applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Un referendum promosso da Rifondazione Comunista, Verdi, Fiom-Cgil.

I promotori puntavano ad estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previsti dallo statuto introdotto nel 1970. Il quesito referendario, infatti, proponeva di abrogare tutti i riferimenti alla soglia dimensionale dal suddetto articolo della legge 300 del ’70 (meglio noto, appunto, come “Statuto dei lavoratori”) e dall’articolo 2 della legge 108 del ’90 sulla disciplina dei licenziamenti individuali, per estendere le tutele ai lavoratori delle imprese tra i 5 e i 15 dipendenti. Si voleva, dunque, allargare il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa anche ai lavoratori di imprese con meno di quindici lavoratori.

A 33 anni dalla sua introduzione, dunque, lo Statuto dei lavoratori tornò nel dibattito pubblico in tono molto minore, in un’Italia totalmente diversa da quella degli anni ’60 e ‘70. E che l’attenzione sull’argomento (che trenta anni prima sarebbe stata altissima) fosse bassa lo confermano anche le scarsissime notizie date della stampa locale, che snobbarono totalmente la consultazione referendaria.

Il referendum spaccò la sinistra e i sindacati. Da un lato il leader della Margherita, Francesco Rutelli, definì immediatamente il referendum “un assurdo“, “un’iniziativa completamente sbagliata e controproducente“. Con lui, il segretario dei Democratici di Sinistra Piero Fassino, che lo bollò come “un errore grossolano”: «Se passasse il referendum, anziché la flessibilità con le tutele avremmo le rigidità con il lavoro nero. L’obiettivo è del tutto insensato: assimilare la bottega del fioraio alla Fiat, estendere lo Statuto dei lavoratori nella microazienda in cui l’imprenditore è il marito e la dipendente è la moglie. Sarebbe solo un modo per ideologizzare il mercato del lavoro, allontanando le tutele di cui c’è davvero bisogno. Non a caso il quesito si disinteressa totalmente dei collaboratori coordinati e continuativi e dei milioni di lavoratori a tempo determinato».

Sempre dai Ds, Luciano Violante, sostenne che «l’estensione dell’articolo 18 sarebbe un colpo pesante per il sistema imprenditoriale italiano e si tradurrebbe in un danno per la maggioranza dei lavoratori».

Dall’altro lato, la sinistra detta “massimalista”, con il leader di Rifondazione comunista, Fausto Bertinotti, replicò: «Il referendum sull’estensione a tutte e a tutti dell’articolo 18 consente una grande battaglia di civiltà per invertire un lungo ciclo di restaurazione sociale».

A lui si affiancò Alfonso Pecoraro Scanio, dei Verdi: «Servirà a unire sui contenuti e sull’estensione dei diritti. Nel frattempo, il governo fa muro».

Contraria la destra, con l’allora vicepremier Gianfranco Fini che dichiarò che avrebbe invitato Alleanza Nazionale a riflettere sulla necessità di impedire che il referendum passasse. Con lui, per la Lega Nord, il ministro del Welfare, Roberto Maroni: «Se questo referendum dovesse essere malauguratamente approvato, allontanerebbe definitivamente l’Italia dall’Europa».

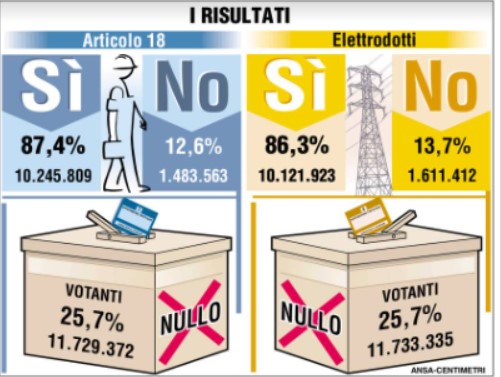

E, in effetti, con sommo dispiacere dei promotori, i tempi erano cambiati e gli anni ’60 e ’70, con le loro forti mobilitazioni dettate anche da fervore ideologico, erano ormai lontanissimi. Il referendum non passò. A votare si recò solamente il 25,60% degli aventi diritto e, dunque, nonostante la maggioranza di essi si fosse espressa a favore dell’abrogazione di quelle norme contestate dalla sinistra massimalista (85,60% di Sì contro il 14,40% di No), il quorum non fu raggiunto e il referendum risultò invalido. Fu il quarto referendum fallito della storia italiana, confermando la crisi dell’istituto referendario sottolineata anche dalla Gazzetta del Mezzogiorno, che, intervistando alcuni esponenti politici, elencò alcune proposte per modificarlo, tra cui l’abbassamento del quorum dal 50% al 30% (Paolo Cento, Verdi), il raddoppio del numero di firme necessario per indire un referendum (diverse forze politiche), l’istituzione del referendum propositivo (Antonio Soda, Ds), tetto di massimo cinque referendum (Walter Bielli, Ds), abolizione totale del quorum (Alessandro Battisti, Margherita)

“Una vittoria inutile” titolò la Gazzetta.

Stesso esito per il secondo quesito referendario, promosso dai Verdi, sull’abrogazione dell’obbligo per i proprietari terrieri di dar passaggio alle condutture elettriche sui loro terreni. Votò il 25,50% degli elettori, con l’86,70% schierato per il Sì.

In tutta la Provincia di Bari l’affluenza fu del 23,90%, con il Sì ovviamente in vantaggio. Nella media anche i risultati di Bitonto.

Quello del 2003 fu un referendum che, comunque, fu importante non solo perché fu un segno della crisi che, a sinistra, da ormai un bel po’ di anni, si respirava (trenta anni prima l’esito sarebbe stato probabilmente diverso). Si trattò della prima occasione in cui il voto degli italiani residenti all’estero poté essere espresso per corrispondenza, a seguito dell’approvazione della cosiddetta legge Tremaglia.